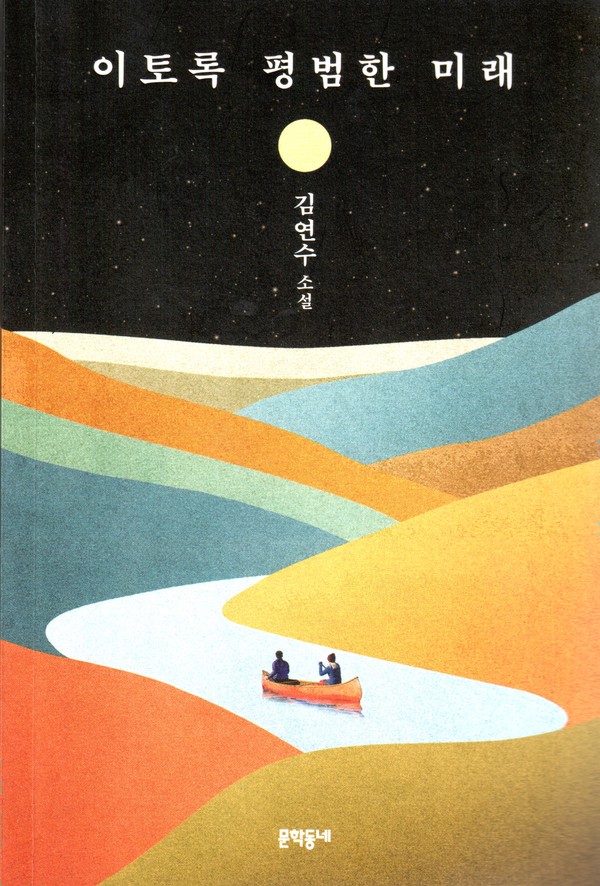

(2) 이토록 평범한 미래 / 김연수 지음

- 채이현 / 자유기고가

“소설에 미래를 기억하라고 쓴 엄마는 왜 죽었을까? 그게 늘 궁금했는데, 이제는 알 것 같아. 엄마도 이토록 평범한 미래를 상상할 수 있었다면 좋았을 텐데.”

김연수의 책을 모두 다 읽은 것은 아니지만 누군가 나에게 그에 대해 묻는다면 ‘글쓴이만 믿고 책을 선뜻 집을 만큼 좋아하는’ 작가 중 하나다. 그의 이름을 뚫어져라 보며 남자인가, 여자인가 생각했던 처음이 기억난다. 남자였다. 93년부터 작품 활동을 시작한 그는 소설집 <세계의 끝 여자친구>, <사월의 미, 칠월의 솔>, 장편소설 <7번국도>, <밤은 노래한다>, <파도가 바다의 일이라면> 등을 썼다. <이토록 평범한 미래>는 9년 만에 나온 김연수의 신작 소설집이다. 2022년 10월에 나왔다.

나는 소설을 특히 좋아하지만 소설을 읽으면서 두 번 읽어야겠다고 생각하는 경우는 많지 않다. 그런데 <이토록 평범한 미래>는 꼭 두 번 읽어봐야 이해할 것 같다고 생각했다. 술술 읽히는 문장과 다르게 주제가 가볍지 않다. ‘과거의 상실’과 ‘미래를 사는 것’에 대한 이야기라고 정리를 해 보지만 영 마뜩치가 않은 이유다. 여덟 편의 단편 소설을 엮은 이 책은 쓸쓸한 이야기 아래 강한 생명력을 품고 있다. 주인공들은 모두 벼랑 끝에 몰리는 경험 앞에서 이대로 떨어질 것인가 뒤돌아 바람을 맞으며 다시 걸어갈 것인가의 선택에 놓인다. 모든 것이 끝나버렸다고 생각하는 순간 이후에도 시간이 찾아오는가 라는 질문이다.

어릴 적 내가 떠올랐다. 엄마는 나를 낳으시고 몇 년 되지 않아 난치병에 걸렸고, 합병증으로 고생하시다 돌아가셨다. 엄마의 마지막을 보는 일은 내게 허락되지 않았다. 병원에서 돌아가셨다는 이야기를 아침에 전해 듣고 이모들이 사온 검은 원피스와 검은 구두를 신고 장례식장으로 간 것이 내 기억의 전부다. 9살이 되던 해의 일이다. 또래에 비해 조숙했던 나는 계속 우는 것보다는 찾아온 조문객들에게 씩씩하게 보이려 노력했던 것 같다. 졸음과 배고픔은 슬픔보다 강했다. 꾸벅꾸벅 구석에서 졸면서 그런 생각을 했다. “살아있는 사람은 아무리 슬퍼도 배가 고프구나. 나는 이제 웬만한 일에는 슬프지 않을 것 같아.”

장례를 마치고 내가 제일 먼저 한 일은 긴 머리를 단발로 자르는 것이었다. 매일같이 내 머리를 빗겨주고 묶어주던 엄마가 없으니 나 혼자 관리하기 쉽게 짧게 잘라야겠다는 생각이었다. 이 얘기를 하면 대부분의 사람들이 어린 아이가 어떻게 그렇게 의연할 수 있었는지 안타까워하며 놀란다. 나는 다르게 생각한다. 오히려 ‘어린 아이’였기 때문에 가능한 행동 아니었을까? 엄마가 세상에 없다는 것이 앞으로의 내 인생을 어떻게 바꾸어 놓을지 알 수 없었기 때문에, 엄마와의 행복한 기억이 그나마 짧았기 때문에 나는 나의 내일, 미래에 대해 아주 평범하게 생각할 수 있었던 것이다.

자기 연민도 없었다. 다소 불편하고, 남들과는 조금 다른 내일이 기다리고 있을 뿐이었다. 왜 나에게 이런 일이 일어났냐고 화내지도 않았다. 아주 단순하게 받아들였다. 어린아이였기 때문에, 몰라서, 그랬다.

어른이 되고 나서는 달랐다. 작은 일에도 억울하고, 슬펐다. 과거에 좋지 않았던 기억이 계속 발목을 잡고, 벗어나려고 발버둥 칠수록 더욱 깊게 빠져들곤 했다. 잠에 들기 전 내일이 오지 않았으면 좋겠다고 간절히 바라며 눈을 감았던 날들이 꽤 많았다. 그 결과는 항상 오늘이었다. 세상은 멸망하지 않았고, 나는 증발하지 않았으며, 내일은 보란 듯이 찾아와 오늘이 되었다. 신기하게도 그 오늘만큼은 꾸역꾸역 살 수 있었다. 배고프면 밥을 먹었고 졸리면 잠을 잤다. 어제는 그토록 죽고 싶을 만큼 싫었던 미래였는데, 대단할 것 하나 없었다. 현실은 늘 그렇게 다소 구질구질했고, 살아남은 자는 굴욕적이어도 살았다. 그렇게 살다보니 어떤 큰 산을 넘은 것 같은 순간도 가끔씩 찾아 왔다. 아마도 사람들이 말하는 ‘행복’이라는 것이 아닐까 하고 생각한다.

이 책은 어렵다. 주인공들이 처한 상황도, 주인공들의 성격도 단편적이지 않기 때문이다. 쉽게 행복이나 희망을 이야기하지도 않는다. 그래도 읽고 나면 어렴풋하게 힘이 생긴다. 인간이 잃지 않은 동물적인 본성 – 계속 살아가고자 하는 힘 말이다. 넘어지는 연습 중에 만난 ‘세컨드 윈드’ 같은 것이라고, 이 책의 문장을 빌어 표현해본다.

“버티고 버티다가 넘어지긴 다 마찬가지야. 근데 넘어진다고 끝이 아니야. 그 다음이 있어. 너도 KO를 당해 링 바닥에 누워 있어보면 알게 될 거야. 그렇게 넘어져 있으면 조금 전이랑 공기가 달라졌다는 사실이 온몸으로 느껴져. 세상이 뒤로 쑥 물러나면서 나를 응원하던 사람들의 실망감이 고스란히 전해지고, 이 세상에 나 혼자만 있는 기분이 들지. 바로 그 때 바람이 불어와. 나한테로.”